【科学家档案】

代旭,中国地质大学(武汉)地球科学学院2018级博士生。目前,他正在法国开展博士后的研究工作,其研究成果两次入选中国古生物学十大进展。截至目前,代旭已经发表了23篇SCI论文,其中第一作者/通讯作者论文7篇,包括著名期刊Science等。

2019年,代旭在西藏采集菊石标本

近日,中国地质大学(武汉)地球科学学院代旭博士作为第一作者完成的研究成果在世界顶尖学术期刊《科学》上发表,并被作为亮点文章进行了专门介绍。代旭博士所在的研究团队在我国贵州省贵阳市及其周边发现贵阳生物群,埋藏时期距今2.508亿年,是目前全球中生代最古老的一个特异埋藏化石库,距二叠纪——三叠纪之交生物大灭绝仅过去了约100万年。宋海军教授为文章通讯作者。

从龙虾化石碎片揭开贵阳生物群

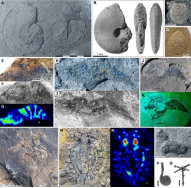

截至目前,贵阳生物群中已经发现了硬骨鱼、软骨鱼、牙形动物、海绵动物、双壳、菊石、腹足、虾类、原蟹、放射虫、有孔虫等十几个大类,总计达40种不同生物。其中还出现了大量鱼类和虾类化石,一些虾类如龙虾是目前已知的最老化石记录。

贵阳生物群中发现的部分化石

2015年,还是学生的代旭在宋海军教授带队下对贵阳附近下三叠统进行野外踏勘工作时,他发现了一枚非常奇特的化石碎片,经鉴定为龙虾化石碎片,这在早三叠世海相地层中是非常罕见的,引起了团队的重点关注。之后,团队在该地区多次开展野外工作,陆续发现了大量多门类化石,由此揭开了贵阳生物群的冰山一角。

为了弄清贵阳生物群的精确时代和生物面貌,团队成员在该地区开展了大量的地质工作,从古生物分类学、生物地层学、年代地层学、沉积学、沉积地球化学等方面入手开展系统研究,已初步理清贵阳生物群的主要面貌、地层分布、埋藏年代、埋藏环境等信息。《科学》杂志的文章评审人认为,该发现为我们理解最大规模灭绝之后的生命恢复速度和模式提供了新的认识。

贵阳生物群生态复原图(杨定华绘)

据介绍,2.5亿年前的二叠纪——三叠纪之交生物大灭绝事件是地球最为严重的一次灭绝,造成了超过80%海洋生物物种灭绝,同时促使海洋生态系统从古生代类型向现代类型转变。为了揭示这一特殊且重要时期生物与环境协同演化关系,宋海军领导的团队在我国华南多省以及青藏高原坚持开展了近15年的野外工作。

从一枚化石碎片入手,他和团队一起揭开2.5亿年前化石库。他是幸运的,也是团队长达15年的野外坚持,饱含着他们对古生物化石的执着和热情,以及野外工作的细致和耐心。据介绍,华南海相下三叠统的研究已经有接近一个世纪的历史了,但是之前的研究从来没有发现贵阳生物群。而该团队目前已经在多个剖面发现了贵阳生物群的化石类型。

“这绝非偶然。因为化石层位通常只有几米,薄的地方可能只有30厘米,要想华南在早三叠世几百米甚至上千米后的海相地层中准确发现化石层位,这无疑需要长年累月非常执着和细心地寻找。”代旭表示。

代旭说,自己本科本来在经济与管理学院学习,但从高中开始他就对地球科学产生了浓厚的兴趣。在大一下学期,他转入了地大资源学院学习资源勘察工程。转专业后需要补学《普通地质学》这门课程,恰好宋海军教授是授课老师。在课程上,宋老师经常分享他自己在古生物学中有趣且迷人的科研经历,这深深地引了自己对古生物领域的兴趣。于是,他在大二加入了宋老师的科研团队,利用课余时间开展古生物学习和研究。2014年夏天,在宋海军教授的带领下,自己到西藏进行了一个月的野外工作,采集了非常丰富的菊石化石。

代旭在西藏采集的早三叠世菊石——多褶假色尔特菊石

代旭2018年在贵州发现的早三叠世鱼类化石

代旭2019年在西藏希夏邦马峰北坡采集早三叠世化石

本科毕业后,代旭跟随宋海军教授开始了对早三叠世生物与环境协同演化的研究课题。从2016年到2022年,六年的硕士、博士科研期间他共发表了第一作者SCI论文5篇,合作发表17篇;两次获得了博士生国家奖学金;研究成果两次(2018、2020)获得中国古生物学研究十大进展(排名第二);在2021年获得了李四光优秀博士生奖。

在野外采集标本一度遇险

自从2014年进入宋海军教授团队后,代旭每年都会和团队成员一起到华南或者西藏采集化石。目前已经采集了上万块大化石,包括菊石、鱼类、腕足类、虾等等。

代旭介绍,野外采集化石大致有两种情况。第一种是对已经有研究基础的剖面,研究人员直接去到剖面位置,逐层精细测量和采集化石标本和岩石样品。通常都是在时间精力和剖面条件允许情况下尽可能多采集。然后,对样品进行编号,打包寄回学校。“目前,我们基本都还是靠人力挖掘,比起真正大规模机械挖掘的力量弱很多。”第二种情况叫踏勘,也就是去几乎没有研究基础的地方寻找好的剖面和化石。“我们会根据地质图规划好路线,然后一条条穿越,寻找露头,初略采集判断是否有进一步工作的价值。如果有潜力,我们就会标记好,下次专门规划一次系统地采集。踏勘通常成功率10%~20%。”代旭表示。

代旭2019年在西藏希夏邦马峰北坡野外工作时躲避冰雹

代旭对两次出野外的经历记忆犹新。第一次是2018年,他在贵州出野外的时候,在小树丛边,目光一瞥突然看到旁边灰岩层上几条平行排列蓝色的条状物,直觉告诉他应该是化石。他立马趴下仔细观察,确切无疑是脊椎动物的骨骼,但是不确定是鱼类的刺还是爬行类的肋骨。然后,他向其它队员大喊“快过来,这里有好东西!”当时,其他成员还不怎么相信,因为代旭在野外曾这样幽默地活跃气氛。于是等代旭再次大喊后大家才半信半疑走过来。这次四个人一起合力花了一下午时间把这块标本挖了出来,是一条长约80厘米的腔棘鱼,“这也是最近报道的贵阳生物群中的顶级捕食者。”

第二次是2019年暑假期间代旭在西藏出野外。“我记得那天是9月10日晚上。因为是教师节,当天本来计划要和宋老师视频通话送祝福。”代旭回忆,当天一行三人在西藏阿里地区普兰县踏勘,因为是之前没去过的地方,所以都对野外的情况不是很清楚,只是根据卫星地图有个初步规划。踏勘工作进行到一半以后,大家被困在了一个河滩上,河流比较急,且乱石很多,没法直接过。如果原路返回,时间来不及,且山陡危险。“我们先尝试了两次过河,但是都失败了。最后我们放弃了自我挣扎,靠唯一的一个电话卡的一点点信号,拨通了阿里地区的消防电话,联系到了普兰县消防。”等普兰县消防队员到了以后已经天黑了,且没有路可以直接进来。晚上走山路很危险,消防队员多方尝试之后都失败。当晚,代旭和另外两人一起。他们没有受伤,有打火机、食物,饮用水可以依靠山泉水,天气状况还好。鉴于此,消防队员让他们坚持一晚,第二天再来。“我们三个当晚把河滩上的小灌木几乎烧光,互相倚靠着战胜寒冷坚持了下来。”代旭表示,第二天消防队员才顺利进山,淌过河流利用绳索将大家营救回县城,“真的是有惊无险的一次出野,万幸,平安度过了。”代旭说。

2019年西藏野外,午饭时刻,右为代旭

在博物馆唤醒沉睡的化石

野外采集到的标本因为大部分都被围岩覆盖,没有足够的解剖学信息,因此需要清理修复,使得化石暴露出来,才能准确鉴定。

“感谢地大逸夫博物馆多年来为我们的研究提供的支持与帮助,博物馆的老师不仅带领我一起采集标本,还为我们提供工作空间。我从野外采集的古生物化石标本基本上都拿到这里来储存、修复、研究,这里是我国古生物化石研究的宝库。” 代旭表示,他在博物馆主要利用气动工具进行化石清修。逸夫博物馆为他所在团队提供了地下室的一间房间。代旭从2015年开始负责建设,到2018年基本完善,目前的设备有三台空压机、一台喷砂机、10多支气动笔。另外,博物馆还为大家提供了一个库房存储标本和样品,“这为我们的研究提供了足够的工作场所和标本存储空间。”

在博物馆,代旭主要修复了菊石和部分鱼化石标本。菊石标本是他博士论文的核心内容。“修复以后我要进行拍照、测量、缝合线绘制等等,然后进行分类鉴定,然后根据不同菊石属种的地层分布和空间分布建立菊石生物地层序列。”代旭介绍,这个序列可以提供一个很好的时间框架,然后根据这样的时间框架进一步研究多样性演变和形态演变过程,以及为其它门类的演化研究和古环境研究提供时间线。

代旭给博物馆捐赠了一块集群保存的菊石标本,产自西藏聂拉木县,产地海拔约5300米。主要的物种有聂拉木菊石和假色尔特菊石。“这两种菊石具有很大的地层意义,因为这两种菊石延续很短,可以用来进行地层对比。”

代旭等人捐赠的菊石化石标本在逸夫博物馆“校友捐赠藏品展厅”展出(李富强摄)

痴迷研究化石“以古示今”

对于研究化石最初的兴趣点,代旭表示这来源于好奇,对曾经在地球上生活过但是现在已经消失的生命的好奇。“随着不断学习和研究,越发激起内心的执着和热爱。其实就和看小说一样,可能最初被书名吸引,然后开始看,随着情节发展,越看越入迷直到一口气看完,最后回味无穷,久久不能平静。”

据介绍,古生物的世界非常类似,沉积岩地层就特别像一本记录地球历史的“书”,古生物学家的工作就是慢慢去解译这本“书”中的生命演化故事。比如,当科学家发现在一个剖面上,化石到了某一个层位突然集体消失,会立马想它们为什么消失了?这里发生了什么事件?然后开始深入研究,利用古生物学、地球化学等手段,可能就会揭示出一次生物灭绝事件,像二叠纪——三叠纪之交生物大灭绝。如果研究人员又发现有些生物一直延续到灭绝层位之上,并没有受到影响,那还可以继续探索到底是哪些生物抗过了灭绝,它们有什么样的特征或者生态策略帮助它们躲过了大灭绝等等。这对当前温室效应背景下预测生态系统将来可能出现的问题有一定借鉴意义,也就是地质学上的一个经典概念“以古示今”。

代旭目前在法国进行博士后研究工作,“完成后我会回国继续从事科研工作,为我们国家古生物学事业提供一点微薄之力。”

对立志从事研究地质学等基础学科的大学生们,有没有好的科研建议?代旭建议,尽早发现自己的兴趣点,并且执着下去。面对现在信息大爆炸和各种诱惑,很多学生可能会摇摆不定,不确定自己将来做什么,或者很难坚持。他建议可以适当作减法,屏蔽一些不相干的信息,因为我们的精力是有限的,选择一个看起来看不错的方向,然后坚持下去。

“科研就是在未知的边界探索。通常导师给出的选择都是很有潜力的,选择一个看起来还挺好玩的方向。接下来,随着自己的认识深入,投入加深,也就是大量看文献,逐渐到达了当前科学家对这个方向的认识边界的时候,会有很强的成就感,这样的积极的反馈会大大促进内心的好奇和热情。本科阶段能通过大量文献阅读到达这个认知边界就已经非常优秀了。”代旭说,边界之外充满了未知和惊喜,同时也可能伴随着失败和沮丧。实验可能非常成功,验证了自己的假设;也可能完全超出预想,获得意外的惊喜;也可能什么都没有,失败告终。“这是科研的常态,正确认识这样的过程,保持内心的热爱和执着,终会有云开见明月的时候。”代旭说。

代旭(左二)在西藏科考

(图片由通讯员提供)

(人民日报客户端2月19日作者:肖杨 徐燕 王俊芳)