除了趴在玻璃展柜前仔细观看,还有什么方式能让游客对标本有更进一步的了解?4月22日,在第56个世界地球日当天,经过改造升级的中国地质大学逸夫博物馆(以下简称“博物馆”)对外试运行,通过多种科技手段不仅让游客看到了逛博物馆的新方式,更让标本变得触手可及。

数字赋能 打造一流仿真教学基地

游客通过悬浮屏亲手触摸标本。 徐燕 摄

在博物馆二楼生命起源与进化展区,有几个透明悬浮屏展柜的人气格外高。通过点击屏幕上的“简介”“图片”“模型”“视频”等按键,就能对玻璃展柜中的标本有更进一步的了解。

据隋吉祥介绍,这个显示屏运用透明OLED悬浮影像技术,在透明玻璃展柜上形成浮空立体的化石多媒体图像,观众可以用指尖触碰,放大观察虚拟的化石。在展示实物展品的同时,显示屏还可以播放科普视频等多媒体信息,有效提升了博物馆展览的吸引力。

近年来,随着大数据、云计算、人工智能等新技术的迅猛发展,全国各大博物馆积极探索新形式,通过创新布展方式,增强博物馆体验。自2022年以来,博物馆全面启动智慧博物馆规划与建设。2023年10月,博物馆完成了40件馆藏标本高精度三维模型采集与制作、4组高清科普动画设计与制作,迈出了标本数字化保护的第一步。2024年7月,博物馆申报财政部、教育部中央高校改善基本办学条件专项项目,同时启用博物馆自有发展资金,建设“以数字化赋能场馆思政育人——中国地质大学逸夫博物馆智慧博物馆”项目,实现多样化教学实践场景搭建,提供云展览平台及各类交互式观展体验,从而建设一流的地球科学仿真教学基地。

游客在赵氏小盗龙展柜前驻足 刘炼 摄

智慧博物馆建设最令人惊艳的当属复原的恐龙系列模型。“我们基于激光扫描数据,用三维技术复原了赵氏小盗龙模型,游客通过点击不同按键,不仅可以了解到赵氏小盗龙的身体特征,还可以看到恐龙的不同形态,深化相关的恐龙知识。”在赵氏小盗龙展柜前,博物馆展陈科普中心主任隋吉祥介绍到。

科技+光影 不容错过的沉浸式视觉盛宴

置身光与影的交汇区,巨大的水杉、银杏遮天蔽日,让人感觉仿佛回到了中生代。在这种感受最强烈的时刻,一只小盗龙突然飞了出来,效果非常炫酷。

崭新亮相的逸夫博物馆二楼一角 刘炼 摄

在博物馆二楼,一个关于恐龙的沉浸式体验区域吸引了众多观众。博物馆通过超高清影像、互动科技与艺术化表达,带领观众穿越时空,探寻中生代时期的辉煌,吸引了越来越多的观众前来体验。

同样的化石,为什么越来越受欢迎?博物馆的工作人员李富强曾参与博物馆历次展示空间设计,他表示,这种沉浸式的体验,加上炫酷的视觉效果能迅速吸引观众的注意力。博物馆在布展时,要更多地从受众视角出发,让化石“活”起来,使观众更愿意去体验和感受,并且让他们在走出博物馆后还愿意再来。

多维度展示 一场教学和科普的双向奔赴

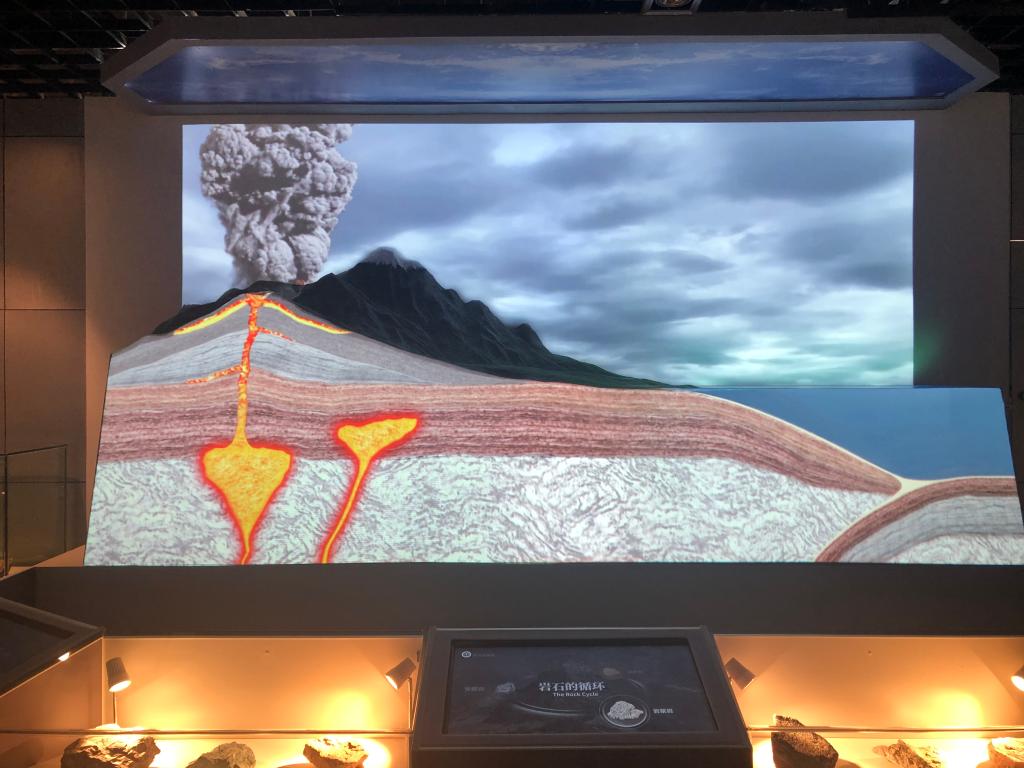

火热的火山熔岩流喷出地表,滚滚的火山灰直冲云霄、遮天蔽日,岩浆流宛如一条火红的瀑布沿着山体流动,冷却形成火山岩块,而火山灰则被风带到低洼地带……

“岩石的循环”展项亮相 徐燕摄

在逸夫博物馆三楼矿物岩石厅,“岩石的循环”展项采用新型的模型与异形投影技术,以充分的视觉冲击、精美的三维动画特效打造酷炫的科普盛宴,生动展示了岩浆岩、沉积岩、变质岩这三大类岩石的循环过程,其展现形式为国内自然科学类博物馆首创。

岩石按其成因主要分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类,它们形成于不同的环境和地质作用。但由于地球的物质和能量在不断的运动,地质作用始终在不断地进行,已经形成的各类岩石,随着环境的变化、地质作用类型和方式的改变,就会转变为其他类型的岩石。

“岩石的循环”展项分为实体模型、异形投影、触摸屏电脑一体机三大部分。其中,实体模型主要体现火山、山脉、湖泊等地貌特征,展现地球表层的地貌生态。异形投影以实体模型为幕,运用白模投影融合技术,虚实结合,用三维动画的方式详细表达岩石在不同环境中转换变化的过程。三台触摸屏电脑一体机则以微视频的方式补充投影中难以展现的微观地质过程等内容,观众还可通过触摸屏,了解岩石、岩石的分类、成因和应用等内容。整个展项特效动画、造型、灯光相互融合,营造纵深感,极具逼真的视觉效果。

“岩石的循环展项应用到教学上,产生了非常好的效果,我们每次专业课都会带学生来博物馆现场教学。”地球科学学院佘振兵教授表示。

作为高校的二级博物馆,在扩大科普影响力的同时,逸夫博物馆更关注对教学、科研的服务和产出。博物馆与多个教学科研单位达成有效互动,在科研项目申报、论文产出等方面提供全方位支持,仅2024年就在《当代生物学》等国际一流期刊发表了数篇科研论文。博物馆还开辟了专门的化石修复室,为有需要的师生提供空间和技术支持。

图书档案与文博部部长、逸夫博物馆馆长帅斌表示,逸夫博物馆将借助先进的科学技术和深厚的人文情怀,不断探索新的展现形式,提升多样化社会服务的可及性,助力师生教学科研,同时为大众普及地球科学知识,提高精神文化生活品质。

(作者:徐燕、陈晶 、宋艳芳)